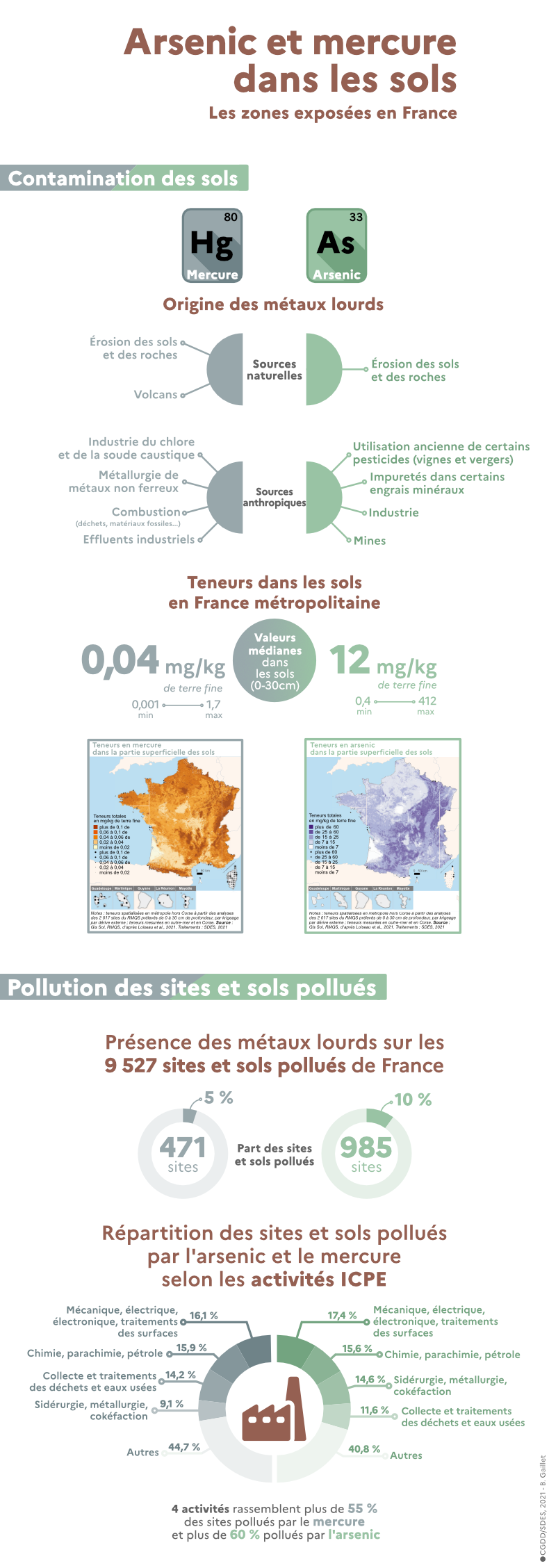

Un peu plus de 10 % des 9.527 sites pollués en France contiennent de l'arsenic, indique une étude du ministère de la Transition écologique publiée ce mardi.

Un cinquième de l'Hexagone « présente des teneurs estimées de contamination diffuse par l'arsenic supérieures aux valeurs ordinaires ». C'est l'évaluation préoccupante qui vient d'être établie par le Commissariat général au développement durable (CGDD), un organisme de recherche du ministère de la Transition écologique, sur la présence dans l'environnement de ce métal lourd aux effets néfastes pour la santé humaine.

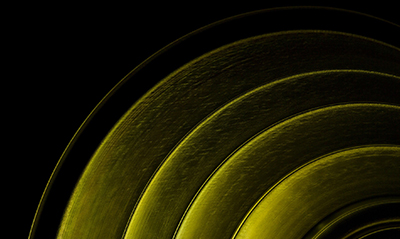

Si l’arsenic et le mercure sont naturellement présents dans les sols, certaines activités humaines actuelles ou passées peuvent contribuer à accentuer leur teneur. En France, plusieurs zones présentent des teneurs en arsenic ou en mercure élevées dans les sols. Pour l’arsenic, il s’agit de la Lorraine et du nord-ouest du Massif central, et pour le mercure, de la région parisienne et du nord de la France.

Sur cette portion du territoire métropolitain, les traces d'arsenic qui ont été détectées atteignent au moins 25 milligrammes par kilo de terre fine zones, selon l'étude du CGDD publiée ce mardi. Un seuil à partir duquel les experts du ministère considèrent qu'il y a « anomalie » et ce, de façon modérée à forte. C'est particulièrement le cas du Massif central où ils ont identifié « huit points chauds » dont les terres ont une forte probabilité d'afficher une « valeur » en arsenic de 100 mg/kg

Les contaminations diffuses dans les sols peuvent provenir de diverses sources dispersées dans l'espace et dans le temps : altération des roches à l’origine de la formation des sols (on parle alors de « teneurs naturelles »), mais aussi rejets présents ou passés des activités humaines (apports anthropiques). Les pollutions ponctuelles ont une origine géographiquement localisée et résultent le plus souvent de rejets de polluants non maîtrisés, d’accidents ou de mauvais confinements.

Un peu partout dans l'Hexagone, des pollutions à l'arsenic localisées peuvent être observées à proximité de lieux d'accueil d'une activité humaine.

Des points chauds

Une situation liée au particularisme géologique de ce territoire, mais pas uniquement. « Les activités minières et l'usage de pesticides dans le sud-ouest de cette région peuvent avoir contribué aux fortes teneurs observées », indique l'étude. Celle-ci fait état d'autres « points chauds », tout aussi peu naturels, comme en Lorraine, une région qui garde dans son sol les traces de ses anciennes activités minières et industrielles.

Infographie Arsenic et mercure dans les sols - © SDES

L'empreinte du mercure

L'arsenic n'est pas le seul métal lourd à faire peser un risque sanitaire. Le mercure a marqué de son empreinte 5 % des sites et des sols pollués classés à risque, rappellent les experts du CGDD. Ce sont surtout ceux de la région parisienne et du nord de la France qui gardent la trace de cette matière dont la présence, « même à faible dose, constitue une menace pour le développement de l'enfant in utero et à un âge précoce ».

Provenance de l’arsenic et du mercure des sols

Si la géologie explique les principales variations de la présence d’arsenic dans les sols métropolitains, les activités anthropiques y contribuent aussi : usage de dérivés minéraux de l'arsenic (arséniate de plomb, de calcium, etc.) comme pesticide dans les vignobles et en arboriculture jusqu’en 1973 pour la plupart, jusqu’en 2000 pour l’arsénite de sodium (viticulture) ; impuretés dans certains engrais minéraux ; industrie ; mines. La relative mobilité de l’arsenic dans l’environnement le prédispose à contaminer les eaux souterraines.

Le mercure est, pour sa part, émis naturellement dans l'environnement par les volcans et l'érosion des sols et des roches. Depuis l’industrialisation, une partie du mercure dans l'environnement provient aussi de sources anthropiques. Utilisé dans l’industrie (production de chlore et soude caustique, métallurgie de métaux non ferreux notamment), ce métal se trouve également dans certains effluents industriels. Particulièrement volatil, le mercure émis lors de combustions (déchets contaminés, combustibles fossiles) peut contaminer les sols et l’environnement par retombées atmosphériques. Rapidement fixé sur la matière organique ou sur les oxydes (fer, aluminium, manganèse), il a tendance à demeurer dans la partie superficielle des sols. Certaines bactéries peuvent aussi transformer le mercure du sol ou des sédiments en méthyl-mercure, substance toxique pour l’Homme.

Pour aller + loin

- Télécharger la publication (pdf, 5.22 Mo) du Commissariat général au développement durable (CGDD)

Publié le 8 décembre 2021

Sources : Commissariat général au développement durable (CGDD), Les Echos

Partagez et diffusez ce dossier

Laissez un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.