La méthanisation est un processus naturel biologique de dégradation anaérobie par des bactéries (fermentation) de matières organiques animales ou végétales qui conduit à la production de biogaz combustible et de digestat (engrais organique). La méthanisation industrielle est un procédé de traitement et de valorisation des déchets ...

La méthanisation est un processus naturel biologique de dégradation anaérobie par des bactéries (fermentation) de matières organiques animales ou végétales qui conduit à la production de biogaz combustible et de digestat (engrais organique). La méthanisation industrielle est un procédé de traitement et de valorisation des déchets dans un réacteur (ou digesteur) étanche, avec production d’énergie renouvelable non intermittente et de fertilisants pour les terres agricoles.

Ces multiples atouts de la méthanisation de déchets agricoles ou agro-alimentaires, répondant aux impératifs du développement durable, en font une activité économique en forte croissance et le tonnage de déchets à traiter est en constante augmentation.

Cependant, les installations de méthanisation comportent des risques pour la population et l'environnement, mais aussi particulièrement pour le personnel y travaillant : risques spécifiques de nature chimique (gaz toxiques et asphyxiants), biologiques (micro-organismes pathogènes), d’incendie et d’explosion (production de méthane inflammable), risques électriques de la cogénération, et risques communs à toute entité industrielle (chutes, brulures, circulation d’engins, machines dangereuses) : ces risques doivent être maitrisés au regard des enjeux de sécurité de ce type d'installation.

Les usines de méthanisation doivent respecter les réglementations ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) et Atex (ATmosphère Explosive) avec des capacités de rétention, des dispositifs en termes de sécurité incendie et de de limitation de surpression etc…, pour remédier, par exemple, au débordement d’une cuve de digestat ou éviter ou circonscrire les conséquences d’une explosion et d’un incendie liés à la production de biogaz.

Par ailleurs, des mesures de conception, et de maintenance des équipements, des mesures techniques et organisationnelles, de formation du personnel, de protocole et consignes de sécurité, de protections collectives et individuelles des travailleurs (exemple : détecteurs fixes et portables de gaz) sont à mettre en œuvre pour garantir une sécurité maximale lors des différentes phases de la méthanisation.

Le procédé et étapes de la méthanisation

La fermentation anaérobie crée des conditions favorables au développement bactérien : les intrants sont des matières organiques qui vont être transformées par ces micro-organismes en l’absence d’oxygène. Une large gamme d'intrants liquides ou solides peuvent être traités, comme les matières agricoles (fumier, lisier, résidus de céréales, etc.), déchets des entreprises agroalimentaires, biodéchets des ménages et collectivités (déchets alimentaires, tonte de pelouses et autres déchets verts, graisses, etc.), ou encore boues de station d'épuration.

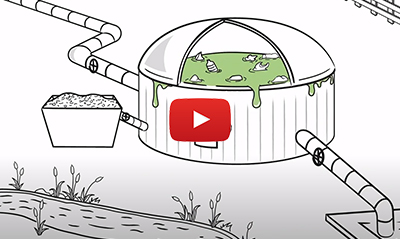

Le procédé de traitement consiste à chauffer (à une températures de l'ordre de 40°C pour la méthanisation mésophile ou de 50°C pour la méthanisation agricole thermophile) et brasser pendant deux mois environ ces matières organiques (intrants) au sein d'un réacteur (appelé méthaniseur ou digesteur) étanche et isolé de l’oxygène de l’air : la fermentation anaérobie de ces matières organiques produit du biogaz et un digestat :

• Le biogaz est un mélange gazeux combustible composé majoritairement de méthane CH4 (de 50% à 80%) et de dioxyde de carbone CO2 (de 25 à 40%), d’un peu d’eau et d’azote, mais également de traces d’ammoniac NH3, d’hydrogène sulfuré H2S, d’organosilicones (siloxanes) et d’autres composés organiques volatils …

Le biogaz peut être utilisé :

- comme combustible dans une chaudière pour produire de la chaleur afin de chauffer le digesteur lui-même, mais aussi des serres, des bâtiments d’élevage ou des domiciles ;

- pour la cogénération de chaleur et d’électricité ;

- pour être injecté dans le réseau de gaz naturel après purification ;

- pour servir de carburant (bio Gaz Naturel Véhicule bioGNV).

• Le digestat est le résidu organique pâteux issu de la dégradation des matières méthanisées non digérées par les bactéries : généralement après compostage (transformation aérobie), cette matière fermentescible épandue sur les terres agricoles sert d’engrais organique pour la fertilisation et l’amendement des sols cultivés : en effet, la méthanisation ne dégrade pas l'azote contenu dans les intrants ni les autres nutriments fertilisants (phosphore et potassium).

Le processus de la méthanisation industrielle comporte plusieurs étapes de traitement :

• Réception des déchets (cuve, fosse ou dalle, grappin) ;

• Préparation des matières entrant dans le digesteur : pompes pour liquides et vis sans fin pour solides, mélangeur ;

• Alimentation en matières organiques et chargement du digesteur pour la méthanisation ;

• Digestion dans le méthaniseur : chauffage, agitation mécanique, bullage, désulfuration ;

• Production d’énergie par le biogaz : stockage tampon de gaz , canalisations, condenseur, moteur de cogénération, torchère ;

• Passage du digestat au compostage par déshydratation (séparation par pressage, centrifugation) et stockage pour le compost de la partie solide du digestat, stockage pour le lixiviat liquide.

Les principaux risques professionnels dans les installations de méthanisation

Différents dangers apparaissent dans toutes les étapes de la méthanisation et dans toutes les zones des installations.

• Les zones de préparation des matières entrant dans le digesteur, de traitement du digestat peuvent poser des problèmes en termes d’exposition chimique et biologique des travailleurs :

- à de nombreux gaz et aérosols inflammables (méthane), toxiques ou asphyxiants (gaz carbonique, ammoniac, hydrogène sulfuré),

- à des poussières et bioaérosols contenant des micro-organismes pathogènes (virus, bactéries, parasites et endotoxines …) pouvant générer infections, allergies et intoxications …

• Les installations et équipements manipulant le biogaz constituent un danger majeur de fuites (soudure de conduites, dysfonctionnement d’une soupape de sécurité, déchirement de la membrane souple du digesteur, mauvais raccords de canalisations, perte d'étanchéité de la membrane du méthaniseur …) et d’incendie et d’explosion, le méthane étant susceptible de s'enflammer sous certaines conditions : de plus, cela entraîne une dégradation de la qualité de l'air et de mauvaises odeurs en cas de fuite significative. De 1992 à 2017, 18 cas d'incendie et 15 cas d'explosion ont été recensés en France dans les unités de méthanisation.

• Le stockage des intrants (avant méthanisation), le stockage des digestats (après méthanisation) sont également susceptibles de rejeter des gaz polluants en plus ou moins grande quantité : du protoxyde d'azote, mais également de l'ammoniac.

• L’accumulation de biogaz dans un espace confiné peut diminuer sensiblement le taux d’oxygène (anoxie) et rendre le travail dangereux : la formation de biogaz, son transport et son brûlage sont des étapes pouvant générer des atmosphères pauvres en oxygène.

• Les équipements mécaniques rotatifs et les pièces en mouvement des machines (vis sans fin, centrifugeuse, presse …) provoquent des risques d’écrasement, d’entrainement.

• Les dangers se situent aussi au niveau des cuves, fosses pouvant être la cause de chutes de hauteur.

• Les risques de brûlures sont dus aux unités de chauffage, au système de circulation d’eau chaude, aux moteurs thermiques …

• Les moteurs de cogénération, de dessiccation … engendrent de fortes nuisances sonores.

• La présence d’une circulation de d’engins, de camions et tracteurs notamment dans les zones des intrants entrainent un risque de collision avec les piétons.

• Enfin, les équipements de production et de distribution électrique sont sources de graves risques d’électrocution et d’électrisation.

Les mesures de prévention des risques dans les installations de méthanisation

La bonne conception et maintenance des équipements techniques, la formation du personnel (utilisation des EPI, risque Atex, premier secours …) ainsi que de la stricte observation des protocoles, procédures (chargement, déchargement, intervention …) et consignes et affichages de sécurité (interdiction de fumer, zone réglementations Atex, plan de circulation des engins…) sont fondamentales pour disposer d’une installation de méthanisation sûre.

La réglementation exige des locaux présentant des caractéristiques de réaction au feu minimale et des matériaux résistants au feu.

Parmi les mesures spécifiques principales (pour le détail exhaustif, voir les documents en Annexe) :

- Disposer de capacité de rétention, de distance minimale entre les installations de combustion et les produits combustibles, de dispositifs de limitation de surpression (soupapes) ou de sous-pression, de systèmes de détection et d’extinction d’incendie ;

- Minimiser les durées de stockage des intrants (lisiers, fumiers, etc.), de stocker les matières fortement méthanogènes dans un lieu confiné avec traitement de l'air ;

- Recouvrir les fosses de stockage de digestat et capter le biogaz qui peut s'en échapper et stocker sur des surfaces étanches avec système de rétention ;

- Mettre en place des détecteurs de gaz fixes (obligatoires dans les zones critiques), et équiper de détecteurs portables les travailleurs exposés afin d'assurer une surveillance personnelle continue de la qualité de l'air ;

- Utiliser des matériaux étanches au biogaz, incombustibles … ;

- Disposer de deux vannes redondantes de vidange pour le digesteur ;

- Munir la torchère d’un arrête-flamme et d’un dispositif de ventilation préalable ;

- Ventiler efficacement les locaux techniques ;

- Avoir des installations électriques conformes aux normes et à la réglementation (norme NFC15-100) ;

- Fournir au personnel les équipements de protection obligatoires (vêtements, casque, gants et chaussures de sécurité, gilet haute visibilité), et en supplément, les EPI spécifiques aux zones dangereuses (lunettes, masque anti-poussière ou masque à gaz, casque antibruit, détecteurs de gaz, dispositif PTI … ) ;

- Former tous les employés au risque Atex, avec des niveaux différents selon les exigences de leur poste. La formation Atex est également obligatoire pour les intervenants extérieurs à l’entreprise qui travaillent dans ces zones.

- Etc.

Pour aller plus loin :

• Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole : Ministère de l’agriculture et de la pêche : INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques, 2009, 28 pages

• Méthanisation de déchets issus de l'élevage, de l'agriculture et de l'agroalimentaire : Risques et prescriptions de sécurité : Référence INRS : ED 6153, 2013, 40 pages

Novembre 2021

Partagez et diffusez ce dossier

Laissez un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.