Les comportements face au risque dépendent de processus psychologiques, sociaux et de dynamiques culturelles, morales et politiques qui peuvent accroître ou diminuer la perception du risque.

La perception souvent exagérée ou minorée des risques résulte de multiples facteurs qui font du risque une représentation mentale et sociale, conditionnant son acceptabilité : la perception altérée du risque influence les comportements et engendre des impacts accrus pour la santé et la sécurité civile ou professionnelle...

Les comportements face au risque dépendent de processus psychologiques, sociaux et de dynamiques culturelles, morales et politiques qui peuvent accroître ou diminuer la perception du risque.

La perception souvent exagérée ou minorée des risques résulte de multiples facteurs qui font du risque une représentation mentale et sociale, conditionnant son acceptabilité : la perception altérée du risque influence les comportements et engendre des impacts accrus pour la santé et la sécurité civile ou professionnelle.

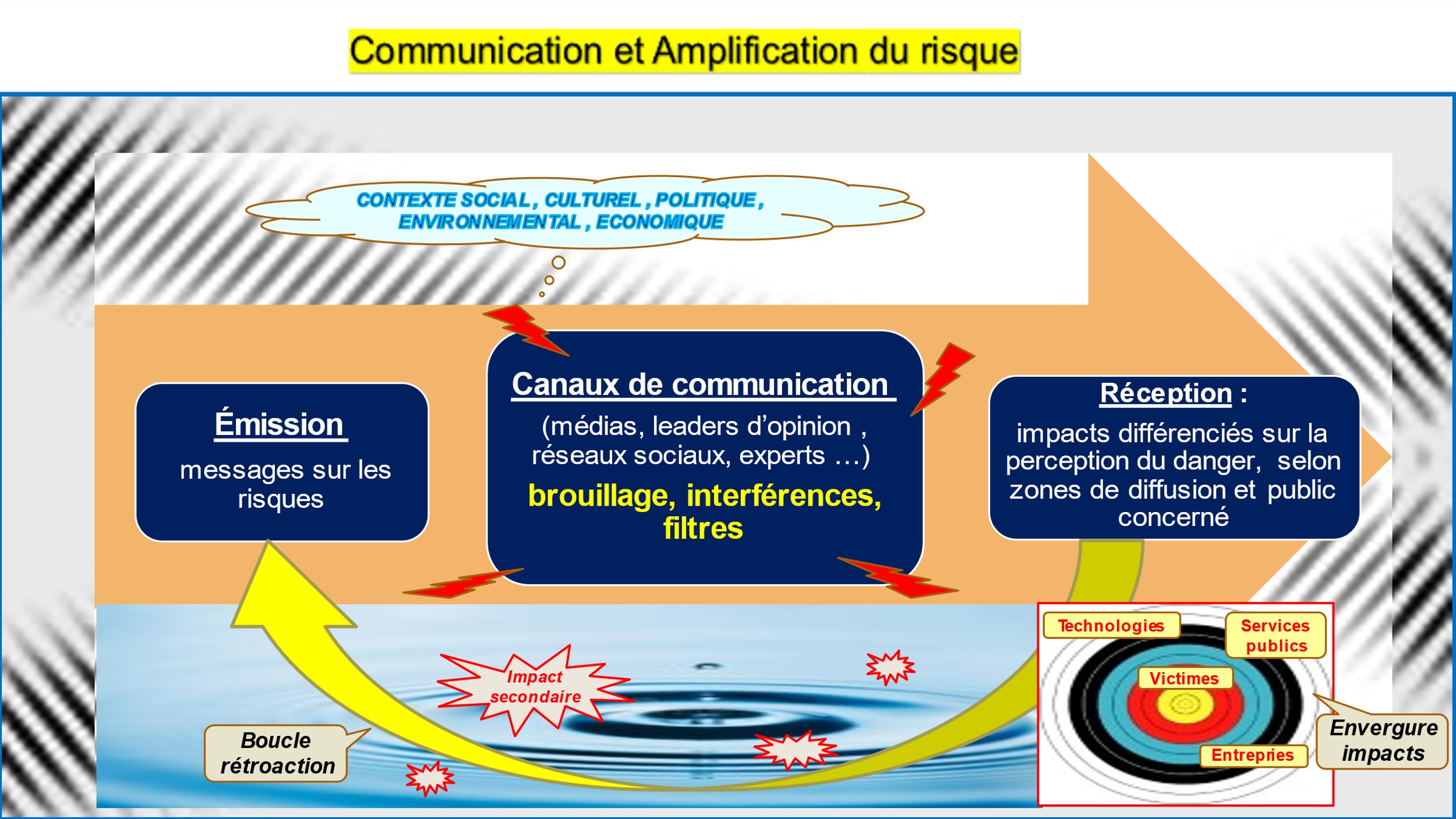

La perception du risque ne se limite pas à la connaissance technique de sa probabilité d’occurrence et de la gravité des dommages occasionnés : c’est une construction sociale, à travers des canaux de communication qui la structure (brouillage, filtres, interférences), avec des variables de perception des risques très nombreuses.

La prise en compte de l’amplification ou de l’atténuation perçue du risque est un élément essentiel de gestion du risque, car cette perception déformée du risque peut avoir des répercussions importantes sur la société et l’économie :

- en constituant un obstacle pour une allocation des ressources rationnelle et efficace aux moyens de prévention et de protection ;

- en induisant des comportements ou décisions inadaptés aux risques encourus ;

- en produisant des impacts secondaires par rétroaction et effet d’entrainement, qui contribuent à leur tour à des réponses comportementales amplificatrices ou atténuatives, à l’origine de conséquences indirectes significatives (économiques, sociales, réglementaires, politiques, etc.).

De nombreux phénomènes d’amplification et d'atténuation des risques (COVID, 5G, OGM, glyphosate, climat …) se sont produits dans le monde du début du 21éme siècle : la compréhension des processus de communication des risques peut conduire à une meilleure pratique en matière de politique de sécurité, de santé ou environnementale pour les dirigeants des instances gouvernementales et ceux des entreprises, et ainsi assurer une gestion efficace des risques avec des mesures de prévention et de protection bien proportionnées.

L’importance de la communication dans la perception des risques

Les théories cognitives ont mis en évidence les biais perceptifs auxquels les individus sont soumis : la rationalité d’un individu est limitée faute de temps, faute de capacité, faute d’informations complètes (H.Simon : « Administrative Behavior », 1947). D’autant plus qu’en situation de danger, l’importance des émotions ou des composantes émotionnelles dans la perception des risques devient prépondérante, par rapport à une analyse totalement rationnelle : la perception des risques s’en trouve ainsi très souvent affectée d’un certain nombre de biais cognitifs (D.Kahneman, « Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases », 1974), et ces illusions sont susceptibles d’affecter le comportement vis-à-vis de la sécurité. L’attitude catastrophiste induite par l’amplification du risque ou l’attitude fataliste ou de déni induite par la normalisation ou l’atténuation du danger, font partie des comportements irrationnels face aux risques et impactent directement et profondément la sécurité civile ou au travail, car ils altèrent très souvent le raisonnement logique (rationalité limitée) et ils aboutissent à des comportements ou décisions inadaptés aux risques encourus.

La perception du risque nécessite des visions pluridisciplinaires pour expliquer les aspects humains dans la caractérisation du risque : les variables de perception des risques sont très nombreuses, au-delà de la caractéristique mathématique (probabilité) X (conséquences), c'est à dire présence à la fois d'un aléa et d'un enjeu. Des caractéristiques comme risque choisi / subi, connu / nouveau, court / long terme, et des aspects moraux notamment pour les risques médicaux, conditionnent largement l’évaluation commune du risque.

La perception exagérée ou atténuée des risques résulte de multiples processus individuels, culturels et sociaux. Les signaux de risque transmis par les dirigeants, les médias, les réseaux sociaux, ..., ont des effets atténuateurs ou intensificateurs qui peuvent affecter la perception du risque. La théorie de l’amplification sociale des risques montre que certains risques perçus sont considérablement amplifiés (ou au contraire atténués) par rapport à d’autres en raison de caractéristiques sociales, culturelles ou individuelles qui finissent par modifier les niveaux d’acceptabilité (Kasperson : « The Social Amplification of Risk : A Conceptual Framework »,1988). Sans les mass media, plusieurs risques potentiels ne seraient connus que des seules personnes concernées et n’atteindraient pas la conscience de tous : la communication joue un rôle prépondérant dans la conscience, biaisée ou non, du risque qu’ont les citoyens et l’information transmise sur le risque est déformée par des interférences avec d’autres problématiques (culturelles, politiques …) et au travers de filtres perceptifs et cognitifs. Le filtrage des signaux procède par sélection et traitement d’une seule fraction de toutes les informations entrantes. Les messages très courts, peu précis, à très large diffusion immédiate des réseaux sociaux viennent alimenter un brouillard médiatique et informatif.

Ces brouillages, interférences et filtres modèlent l’interprétation de la réalité complexe du risque qui devient, in fine, une représentation mentale et sociale, conditionnant son acceptabilité.

Les distorsions inconscientes de perception de la réalité du risque, sont lourdes de conséquences pour la sécurité civile ou professionnelle, et elles sont souvent présentes, d’autant plus si les incertitudes relatives à la capacité de contrôle des effets du risque sont élevées : cela peut donner lieu à des situations dangereuses et engendrer des impacts accrus pour la santé ou la sécurité des citoyens ou travailleurs, car la perception altérée du risque influence les comportements.

La perception du risque croît et décroît en fonction de la couverture assurée par les mass médias, avec des conséquences contradictoires : plus l’information est volumineuse au niveau des médias, plus l’inquiétude croit, ou bien plus la lassitude augmente et l’attention diminue. De toute façon, le traitement médiatique pèse à l’évidence sur la manière dont les risques sont représentés et interprétés. Par exemple, les médias accordent généralement plus d’importance à l’ampleur d’une menace qu’à sa probabilité d’apparition, donnant beaucoup de place aux rares accidents sortant de l’ordinaire et reléguant au second plan l’immense majorité des cas de sinistres banaux qui pourtant sont représentatifs de la réalité de l’accidentologie.

Mais désormais, les réseaux sociaux constituent d’autres points de référence pour valider les représentations des dangers, contextualiser le risque et contribuer à une adhésion moins passive et uniforme aux informations véhiculées par les mass médias. La construction sociale du risque doit donc être replacée dans un contexte élargi, au travers d’interactions sociales à plus grande échelle (mass médias, réseaux sociaux, experts, leaders d’opinion et influenceurs, agences gouvernementales, porte-parole d’institutions et d’associations, politiciens, etc.), qui contribuent à des processus d’amplification ou d’atténuation, générateurs de la visibilité sociale des risques, avec une claire dimension socio-politique s’adjoignant à une dimension scientifique insuffisante : le risque dépasse l’évaluation technique des impacts et intègre les interactions avec les processus sociaux (dont les réactions d’ordre éthique) et politiques pour apprécier le risque global d’un événement sur la santé et la sécurité civile ou professionnelle. Le risque est ainsi l’aboutissement d’un cheminement social ouvert à la controverse et à la participation de multiples acteurs et non sous le contrôle des seuls experts ou scientifiques.

Quelques exemples :

- Dans la pandémie du COVID-19, on a pu apercevoir les implications considérables sur la façon dont le risque est amplifié ou atténué par la communication au début de l’épidémie et comment cela a nui aux efforts ultérieurs de gestion des risques (blâme, colère, défiance envers les dirigeants …) : la gestion des risques est conditionnée par la perception qu'en ont les individus, par l'existence ou non d'une culture de prévention.

- L’exposition à de très faibles niveaux de rayonnement électromagnétique (antennes 5G, compteur Linky …), avec des risques jugés tout à fait mineurs par les experts techniques, peut susciter de vives préoccupations du public et avoir des répercussions importantes sur la société et l’économie : l’amplification sociale, mue par la méfiance à l’égard des institutions et de leurs gestionnaires, a influencé les perceptions des risques individuels et sociaux et les comportements liés à ces risques mineurs ou hypothétiques. Dans nos modes de vie modernes et connectés, les champs électromagnétiques faibles sont ainsi devenus une inquiétude largement partagée avec développement de symptômes associés engendrés par l’effet nocebo.

- Encore dans le domaine des rayonnements, les risques des rayons ultraviolets du bronzage et des rayons ionisants provenant du radon dans les sous-sols granitiques et volcaniques des maisons sont souvent minorés, alors que les risques de radioactivité extérieure provenant des centrales électronucléaires sont souvent amplifiés.

Amplification versus Normalisation du danger

L’amplification du danger conduit au catastrophisme exagéré, mobilisant inutilement et indument les ressources ; ou au contraire, la normalisation du danger atténue ses effets potentiels et induit des erreurs relatives à la fréquence ou la gravité des risques et de leurs conséquences immédiates ou différées, menant à la dénégation, au refoulement du danger.

Dans des cas assez répandus, la perception de la catastrophe possible mais rarissime peut entrainer une focalisation des moyens sur cette situation potentiellement gravissime en négligeant tout le reste innombrable qui a pourtant un impact global bien supérieur.

Certains dangers présentant un risque faible selon toutes les études scientifiques et techniques, peuvent devenir un sujet particulier de préoccupation au sein d'une société (amplification du risque), tandis que d'autres dangers évalués plus graves par les experts sont l’objet de beaucoup moins d'attention (atténuation des risques).

C’est évidemment un problème important dans la gestion du risque quand il est exagéré ou sous-estimé par les acteurs sociaux et de nombreux événements à risque sont concernés par des incertitudes, des désaccords et des changements dans les connaissances scientifiques. L'aspect le plus problématique de la perception des risques amplifiés ou atténués par le public est sa divergence parfois énorme par rapport aux résultats des études des experts, ce qui constitue un obstacle à la fois pour une gestion des risques rationnelle et efficace et plus largement pour l'introduction de nouvelles technologies prometteuses. Néanmoins, de nombreux cas controversés et contestés où il n'y a pas de consensus d'experts rendent le phénomène d’amplification ou d’atténuation du risque difficile à caractériser : les acteurs peuvent alors privilégier leurs propres points de vue tout en dénigrant les explications et arguments des autres points de vue comme étant exagérés ou sous-estimés, sous l’influence de biais cognitifs (ancrage, confirmation …) ou de tactique délibérée instrumentalisée, qui a une vraie capacité à faire évoluer les mentalités et les décisions politiques.

- « Amplifier les risques » : on a une augmentation significative de la réponse sociétale liés à un phénomène précis. Ces risques sont amplifiés et instrumentalisés par des institutions telles que le législateur et les médias, réseaux sociaux, leaders d’opinion et influenceurs des associations diverses. L’existence de groupes de pression, leur capacité de contestation, de controverse (parties prenantes, lanceurs d’alerte…) sont déterminantes dans l’ampleur de l’amplification. La symbolique du sujet traité dans le contexte de la société a aussi une grande importance : le cas des OGM en France est symptomatique (aspect moral contre la manipulation du « vivant »).

Il peut en résulter une forte propension à traquer les signaux faibles de risque, qui s’avèrent artéfactuels parfois, dans le but de manipuler une opinion anxieuse et sensible à l’amplification des dangers.

Cela revient également à imaginer le scénario du pire (« worst-case scenario bias ») qui consiste à largement surestimer à la fois la probabilité d’occurrence d’un évènement indésirable et ses effets : "la fascination par le risque maximum" est un travers psychologique fréquent, parce qu'il existe une aversion supérieure pour les catastrophes que pour toute une série d'accidents modérés. On préfère souvent prendre en compte un scénario catastrophique très improbable et négliger de nombreux scénarii moins graves mais beaucoup plus probables, aux conséquences cumulées pondérées par leur probabilité d’occurrence très largement supérieures, ce qui engendre une allocation des ressources grandement inadéquate.

Dans l’exemple de la pandémie du COVID-19, le biais du pire a pu conduire à adopter des mesures exagérées pour toute la population (confinement globalisé, restrictions drastiques généralisées des déplacements, isolements préventifs même des personnes actives, fermeture des commerces « non essentiels » …) par rapport au taux très faible de morbidité, mortalité et létalité du virus pour la grande majorité de la population, même lorsque les connaissances sur les personnes fragiles bien identifiées (âgées, avec comorbidités, ...) devenaient évidentes et en faveur desquelles il fallait désormais concentrer toutes les mesures pour les protéger au mieux ; le caractère émergeant de ce risque viral zoonotique a également joué un rôle dans le processus d’amplification sociale.

Complément du principe de précaution, l’amplification sociale des risques peut amener à agir ensuite comme s'il s'agissait d'une certitude : elle substitue la spéculation émotionnelle à l'analyse des risques et la peur à la raison et, en conséquence, conduit généralement à de mauvaises prises de décision.

- « Normaliser le risque » : la répétition sur les risques d’exposition encourus finit paradoxalement par atténuer le danger perçu. Les risques connus depuis longtemps deviennent la norme et on ne s’en préoccupe plus ou pas assez et s’affermit la tendance à ignorer les signes avant-coureurs (signaux faibles), et donc à sous-estimer, par exemple, la probabilité d'un événement exceptionnel tel qu'une catastrophe et ses effets possibles.

Au niveau individuel, le biais de normalité est un biais cognitif qui conduit à ignorer l’adversité potentielle ou à minimiser complètement les menaces même lorsqu’elles sont déjà présentes («moi, j’ai de l’expérience », « en 20 ans de travail, cela n’est jamais arrivé », « « ce n’est que du battage médiatique »).

Le fatalisme est une dérive liée à ce biais. Cette façon de ne pas ou de peu tenir compte de l’adversité possible, de nier ou minimiser les dangers qui surviennent, de ne pas croire aux avertissements menaçants, est un mécanisme de défense. L'atténuation peut provenir de menaces envers des valeurs profondément ancrées. Des exemples de dangers soumis à atténuation concernent le bronzage, les accidents d'automobile, le tabagisme, ...

De plus, après une crise ayant démontré la possibilité de survenue d’un risque et de sa dangerosité, un désir et une volonté importantes de revenir à la normalité se manifestent et ainsi il convient de se comporter « comme avant » pour retrouver cette normalité : la catastrophe est considérée comme une anomalie et la recherche des causes réelles serait une remise en question des valeurs et des normes traditionnellement admises, avec la crainte des changements induite.

Cette tendance à ignorer les signes avant-coureurs et les signaux faibles, à minimiser les avertissements relatifs à un danger, à nier sa réalité (croyance en une probabilité quasi-nulle et/ou effets infimes), nuit grandement à la mise en œuvre des analyses d’évaluation des risques civils et professionnels et à la mise en place de mesures préventives ou à leur respect. Ce biais est relié au « biais de l’autruche » qui amène à ignorer les menaces, comme si le fait d’ignorer le problème pouvait le faire disparaître. A l’extrême, un biais cognitif de normalité empêche de réaliser la gravité de la situation et, par exemple, ne pas obéir tout de suite aux consignes d’évacuation en cas d’incendie d’un immeuble ou de naufrage d’un navire (« panique négative ») … puis de le faire trop tard dans une vraie panique.

La plupart des entreprises et des collectivités locales ne parviennent pas bien à se préparer aux catastrophes de façon adéquate pour cette raison : comme les personnes, elles sont souvent soumises à ce biais de la normalité du danger, face à un événement d’une ampleur rare et inattendue (inondations, tempêtes, feux de forêt, tremblements de terre, éruption volcanique, raz de marée …).

En Santé et Sécurité au Travail, prendre un danger à la légère est une faute professionnelle, puisque cela entraine à ne pas se préparer correctement ou adéquatement au risque avec des réponses, outils et méthodes, qui peuvent se révéler insuffisants et/ou inadaptés.

En Santé Publique, c’est une politique dangereuse et gravement problématique,

- augmentant et justifiant la résistance de certaines personnes à adopter rapidement les mesures nécessaires de prévention.

- poussant à vouloir continuer à vivre «comme d’habitude», voire à adopter des comportements irresponsables, comme ceux reprochés aux climato-sceptiques à propos du réchauffement climatique.

Ce biais cognitif a pu, par exemple, empêcher certains de réaliser la gravité de la crise de la pandémie du COVID-19 et d’adopter des comportements préventifs adéquats (« c’est une exagération médiatique », « une grippette », « un moyen de contrôle et de répression des libertés individuelles »). Si on n’accepte pas la gravité de la pandémie, cela est moins dû au contenu de l’information en elle-même, qu’au biais de normalité. De même, le refus de la réalité du changement climatique, qui pourtant devient patent, n’est pas tant dû à l’information qu’aux biais culturels qui la déforment voire la démentent. Les perceptions émotionnelles sont bien plus efficaces que l’examen rigoureux des données scientifiques.

Le cas de minimisation totale du risque peut être lié à des « idéologies défensives de métier » par déni de vulnérabilité dans des professions paradoxalement à hauts risques, notamment dans le BTP (C.Dejours : «De la psychopathologie à la psychodynamique du travail », 1993) : c’est un mécanisme psychologique de défense qui permet de continuer à travailler malgré la crainte des accidents (lutte contre la peur). Avec ces attitudes de dénégation et de mépris du danger voire de défi face au risque, les modes opératoires sécuritaires ne sont pas rigoureusement mis en œuvre et les consignes de sécurité ne sont pas toutes respectées car jugées gênantes et inopérantes, comme le fait de ne pas porter les équipements individuels de sécurité (EPI) indispensables.

Les impacts secondaires de l’amplification sociale des risques

Les récepteurs de l’information deviennent à leur tour des facteurs d’amplification ou d’atténuation du risque. L’information ainsi amplifiée ou atténuée forme un nouveau signal et déclenche de nouvelles attitudes : les impacts secondaires produisent à leur tour une amplification ou une atténuation, à l’origine de conséquences indirectes (économiques, réglementaires, politiques, etc.).

Les boucles de rétroaction créent une dynamique auto-renforçante qui tend à amplifier les comportements ou auto-correctrice qui tend à contrer ces attitudes : par exemple des pertes de confiance institutionnelle, qui aggravent l'effet de l'événement de risque initial.

Le risque amplifié ou atténué conduit donc à des réponses comportementales, qui, à leur tour, entraînent des impacts secondaires : les individus et les groupes sociaux peuvent amplifier (ou, dans certains cas, atténuer) les risques des informations sur les événements, et ces événements peuvent produire ainsi des effets d’entraînement secondaires qui peuvent se propager bien au-delà de la zone d’impact initiale et même affecter des technologies ou des institutions non liées. Ces comportements différenciés induisent des conséquences secondaires d’ordre social ou économique qui peuvent étendre considérablement dans le temps et dans l’espace les impacts provoqués par le risque, provoquant des effets en cascade (« ripple effect » ou effet d’entrainement) : les répercussions en chaine des réactions initiales se propagent pour atteindre d’autres acteurs sociaux ou secteurs économiques ou domaines technologiques, comme des ondulations qui s'étendent sur l'eau, même à des endroits éloignés.

Ces impacts secondaires comprennent les impacts commerciaux (boycott, évitement par les consommateurs d’un type de produit), financiers (fuite des investisseurs de certains marchés), réglementaires (exigences de nouvelles contraintes ou interdictions), judiciaires (multiplication des recours et plaintes), politiques (perte de crédibilité gouvernementale), sociologiques (stigmatisation d’une catégorie de producteurs). Chaque impact peut non seulement entrainer des effets sociaux et politiques, mais aussi déclencher des interventions managériales pour la réduction des risques, qui elles-mêmes pourront générer au contraire des amplifications des risques ressentis : la boucle de rétroaction est bien souvent contreproductive !

Ces effets secondaires sont recherchés sciemment ou par opportunisme par les groupes terroristes pour des attentats volontaires ou des groupes d’intérêt pour des graves accidents non intentionnels ou catastrophes naturelles. Un acte de terrorisme d’ampleur ou un accident majeur interagissent avec les processus psychologiques, institutionnels et culturels de manière à amplifier la réponse de la communauté à l'événement dramatique. Les impacts peuvent s'étendre bien au-delà des dommages directs aux victimes, aux biens ou à l'environnement et peut entraîner des effets indirects considérables : les informations circulent par divers canaux au public et déclenchent des risques comportementaux liés et conjugués à l'influence des médias et à celle de groupes d'intérêts particuliers. Cela génère des conséquences sociales et économiques secondaires qui finissent par nécessiter des investissements institutionnels supplémentaires en terme d’actions protectrices : mais les nécessaires délais importants de mise en œuvre de ces actions engendrent à nouveau de l’anxiété et de la colère amplificatrices et, en conséquence, des comportements pérennes sont façonnés de cette manière.

Au global des effets primaires et secondaires, localisés ou diffus, immédiats ou différés, les impacts d’une amplification sociale des risques de grande ampleur peuvent provoquer, indument et/ou exagérément :

- des pertes de parts de marché voire la faillite des entreprises concernées par le danger et la baisse des niveaux d'activité économique pour les secteurs impliqués ;

- une pression politique et sociale générant des revendications de changement ;

- un désordre social (grèves, manifestations, émeutes, sabotages) ;

- des normes, règlements, contrôles de plus en plus nombreux et contraignants ;

- des accusations et procédures judiciaires à profusion ;

- des frais d'assurance plus élevés dans certains domaines ;

- des répercussions sur des technologies connexes avec une acceptation affaiblie des innovations techniques ;

- une érosion de la confiance dans les institutions ;

- une stigmatisation de certaines communautés, dont les travailleurs notamment des usines à forte pollution, avec des conséquences sociales et économiques.

Pour aller plus loin :

· OFFICIEL-PREVENTION : FORMATION CONSEILS > CONSEILS > Rationalité limitée et sécurité au travail : https://www.officiel-prevention.com/dossier/formation/conseils/rationalite-limitee-et-securite-au-travail

· OFFICIEL-PREVENTION : ORGANISATION ERGONOMIE > PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL : La prévention des biais cognitifs en Sécurité et Santé au Travail : https://www.officiel-prevention.com/dossier/protections-collectives-organisation-ergonomie/psychologie-du-travail/la-prevention-des-biais-cognitifs-en-securite-et-sante-au-travail

Septembre 2022

Partagez et diffusez ce dossier

Laissez un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.